当《财富》世界500强榜单上的大多数企业都在炫耀利润时,第289位的晋能控股集团却以25.3亿亏损额成为另类焦点,这家山西唯一上榜企业正以壮士断腕的姿态穿越能源转型的深水区。

7月29日,财富中文网发布的《财富》世界500强榜单上,晋能控股集团以51443.4百万美元(约3692.4015亿人民币)营收位列第289名,

在41.7万亿美元总营收的超级企业俱乐部里,它是中国130家上榜企业中最特殊的存在——在耀眼的营收数字背后,是高达352.7百万美元(约25.3154亿人民币)的年度亏损。

更严峻的是,山西企业的上榜数量正在逐年萎缩。三年前,这片能源大省还有三家企业跻身世界500强;

去年剩下两家;而今年,只剩晋能控股一棵“独苗”在榜单上孤独挺立。当同行者渐次离场,这家资产超万亿的能源巨头在亏损中坚守的身影,成为中国能源转型最真实的注脚。

NO.01

营收巨人与利润困局

2025年《财富》世界500强榜单揭示了一个残酷现实:上榜门槛再度提高,最低销售收入从321亿美元提升至322亿美元。

在全球经济增速放缓的背景下,500强企业的总营收却逆势增长1.8%,达到惊人的41.7万亿美元,占全球GDP三分之一以上。

中国军团呈现收缩态势,上榜企业数量从133家减少到130家,是2019年以来最少的一年。国家电网、中国石油等能源央企依然稳居前列,但区域性企业的生存空间正被不断挤压。

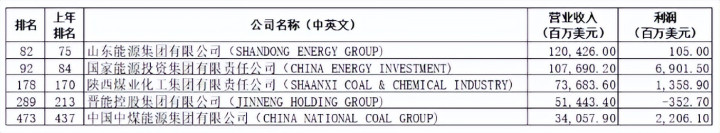

在这个强者恒强的舞台上,晋能控股的排名变化耐人寻味:2023年位列163名,2024年下滑至213名,2025年再降至289名。

与排名下滑形成刺眼对比的,是其51443.4百万美元(约3692.4015亿人民币)的庞大营收体量——相当于每天进账10亿元。

财务数据的反差更令人震惊:当国家能源、陕煤集团等煤炭企业利润增长时,晋能控股却交出了352.7百万美元(约25.3154亿人民币)亏损的成绩单。

这种“营收巨人、利润困局”的现象,折射出中国能源企业在转型十字路口的普遍困境。

NO.02

万亿巨轮的四大支柱

面对亏损质疑,晋能控股的根基依然深厚。剖析这家万亿能源航母的核心竞争力,四个维度构成其穿越周期的底气。

2020年10月,一场山西能源史上最大规模的重组落定:同煤集团、晋煤集团、晋能集团三巨头合并,同步整合山西焦煤、潞安化工、华阳新材料等企业的相关资产。

这次重组不仅整合了省属重点煤企,更接收了太原煤气化公司股份,接管省司法厅所属5户煤炭企业。重组催生了中国第二大煤炭企业、山西最大发电企业和全国最大基础化肥生产企业。

如今,1.09万亿资产、11家直接出资企业、5家分支机构和3家A股上市公司的产业矩阵,使晋能控股成为山西经济不折不扣的“压舱石”。

在晋能控股总部,“136安全管理模式”已成为企业基因。这一由董事长李国彪创立的模式,凝结着这位工学博士35年煤炭生涯的智慧结晶。

“1”是安全文化之魂,“3”是基层、基础、基本素质三大根基,“6”是组织、责任、制度、技术、管理、监督六大支柱。

这套体系的神奇之处在于效果:2019年实现煤炭产量9000万吨,百万吨死亡率为零的行业奇迹。

90岁的山西省人大常委会原副主任李玉明赞叹:“我出国参观考察过,还没发现其他地方有这种模式。”安全文化专家李铠更称其为“煤炭企业的《安全生产宝典》”。

2025年8月,晋能控股的创新捷报频传。5日,芦家峪瓦斯电站攻克低浓度瓦斯发电技术,国产机组首次实现规模化应用。

该项目年消耗甲烷4507万立方米,发电1.826亿千瓦时,相当减排二氧化碳67.61万吨。6日,晋城地区首台敞开式TBM“晋控装备盾3号”下线。

这台550吨重的“钢铁巨擎”集掘进、支护、出渣等功能于一体,将为复杂岩层掘进按下“加速键”。7日,华越机械公司的“超前支架防倒装置”获国家专利,解决了液压支架易倾倒的行业难题。

值得一提的是,晋能控股已从传统煤企蜕变为综合能源集团。旗下晋能控股电力集团2025年一季度研发费用暴增694.59%,虽然营收下滑13.22%,

却实现了净利润从-5.08亿到6072万元的惊天逆转。这种战略投入,彰显了传统能源企业向清洁化转型的决心。

NO.03

掌舵者李国彪

在晋能控股的转型征程中,掌舵人李国彪的身影格外清晰。这位1965年出生于山西永济的工学博士,职业生涯就是一部山西能源发展史。

他的起点在矿井深处。1986年从校园走进晋城矿务局凤凰山矿,从综掘一队队长干起,历经计划科科长、副矿长、矿长。那些与矿工并肩作战的日子,让他深谙煤矿安全的每一个细节。

2015年,李国彪执掌晋能集团,开始实践他的安全管理理念。2020年重组大幕拉开,他出任晋能控股总经理,2022年正式接任董事长。

在行业剧变期,这位从基层成长起来的掌门人,深谙改革需要魄力更需要智慧。“安全是天,生命至上”是李国彪常挂嘴边的理念。

在“136”安全管理模式中,他将中国传统文化智慧与现代管理体系融合,创造了百余万字的安全管理著作。这种深耕一线的管理智慧,成为晋能控股在行业寒冬中的精神支柱。

NO.04

转型阵痛

当下25亿亏损,是晋能控股主动选择的战略转型代价。拆解亏损背后的逻辑,可见三条清晰的投入轨迹。

2025年一季度,晋能控股山西电力研发费用激增近7倍。晋能控股煤业虽然营收下滑33.73%,仍保持研发投入。这种研发投入的强度在传统国企中实属罕见,却是能源转型的必经之路。

值得一提的是,晋能控股的清洁能源的战略布局:芦家峪瓦斯电站项目代表着能源利用方式的革命。

将曾经直接排空的瓦斯转化为清洁电力,不仅年减排二氧化碳67万吨,更探索出一条“变害为宝”的新路径。这类项目短期难见回报,却是国家“双碳”目标下的必然选择。

特别值得关注的是智能装备的全链突破:从“晋控装备盾3号”硬岩掘进机到超前支架防倒装置,晋能控股的装备制造板块正从“采煤工具”向“智能矿山解决方案”升级。

这种转型需要持续投入,但一旦突破技术壁垒,将重塑行业生态。

NO.05

穿越周期

站在2025年8月的时点回望,晋能控股的转型之路已走过五年。面对短期亏损,集团在财报中坚定宣示:“坚定扛牢保障国家能源安全政治责任,努力在建设新型能源体系上当好排头兵”。

首先来看阵痛中的坚守:子公司的经营数据揭示了转型的艰难。晋能控股煤业2025年一季度存货激增96.76%,经营现金流暴跌116.15%;

电力板块虽然扭亏,营收仍下滑13.22%。这些数据背后是产业结构调整必须承受的阵痛。

再观创新驱动新生:希望也在萌发。当550吨的“晋控装备盾3号”启运矿区,当瓦斯发电技术取得突破,当“136”安全管理模式被全国借鉴,晋能控股的创新基因正在开花结果。

李国彪带领的管理团队深知,能源转型是一场马拉松。在晋能控股集团战略规划中,传统的“煤炭、电力、制造”三大主业正在向“化工、物流、贸易、多元、现代服务”延展。

这种多元化布局,正是对冲周期风险的智慧选择。

结语:3600亿+营收与25亿亏损的账本,记录的不仅是一家企业的转型阵痛,更是中国能源革命的微观叙事。

作为山西在世界500强榜单上的独苗,晋能控股的“硬核坚守”,藏着传统能源大省破局的密码。

那些研发费用激增7倍的投入、瓦斯电站减排的67万吨二氧化碳、“晋控装备盾3号”掘进的每一寸岩层,都是向新型能源体系突围的年轮。

李国彪团队以1.09万亿资产为基,用“136”模式筑牢安全底线,在煤炭与新能源的接驳处,书写着"阵痛期"的战略定力。

在“双碳”目标与能源安全的平衡木上,晋能控股的探索,终将为中国能源企业穿越周期,标注出可借鉴的坐标。

亲爱的老铁们,作为山西唯一的世界500强企业,晋能控股的亏损转型是否值得?这种“短期阵痛”与“长期破局”的平衡,你如何看待?

在能源革命浪潮中,传统煤企向清洁能源转型还需突破哪些核心瓶颈?技术、资金、政策之外,还有哪些关键变量?欢迎在评论区留下你的思考与见解。

10倍杠杆配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。